Googleが開発した生成AIサービス「Gemini」に搭載された新機能であるGeminiのCanvas機能は、クリエイティビティと生産性を飛躍的に向上させるインタラクティブな作業スペースです。Geminiと共同作業を行うことで、テキストやコード、画像、音声など多様な情報を理解し、アイデアを数分で形にできるツールとして位置づけられています。まるで優秀な部下に指示を与えているような感覚で結果を得ることができます。

1. Canvas機能の概要とアクセス方法

Canvasは、Geminiが生成した内容をリアルタイムで直接編集・調整できるビジュアルインターフェースパネルです。プロンプト(指示)を入力するだけで、Geminiが下書きを作成したり、コードを生成したり、複雑な情報を視覚的に整理したりするプロセスを体験できます。

Canvasが使えるユーザー

Canvasは、無料版を含むすべてのGoogleユーザーが利用可能です。ただし、Google AI ProやGoogle AI Ultraといった有料プランに加入することで、より高性能なGemini 2.5 Proモデルや、100万トークン(約100万文字≒長編小説10冊分)という大きなコンテキストウィンドウなど、全機能が利用できます。

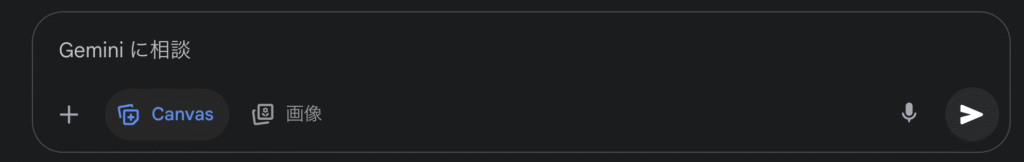

Canvasへのアクセス方法

Geminiを開き、プロンプトを入力するテキストボックスの下にある「Canvas」オプションをクリックすることで利用できます。

2. Canvasの主要機能

Canvasでは、以下のような多岐にわたる作業が可能です。

- 文書やコードの作成と編集

例)新しいプロジェクトの提案書を構成から練り上げる

既存の営業資料の内容を最新情報に更新する - Geminiによる編集支援:

例)表現の改善案や誤字脱字の修正、専門用語の提案などを自動で行う - テキストの書式設定:

例)見出し、箇条書き、インデント、太字などの書式を簡単に適用することで、視覚的に整える - コードの確認とプレビュー:

例)記述したコード(JavaScript、Pythonなど)が正しく動作するかを実際に実行することなく確認できる

Webサイトの見た目を事前に把握したりできる(HTML、CSSなど) - 「作成」ボタンによるコンテンツ変換:

例)「新製品発表の企画書」と入力するだけで、構成と本文の骨子を作成し、その後加筆・修正する - バージョン履歴機能:

いつでも以前のバージョンに戻すことが可能、変更履歴の確認 - 共有機能:

出力結果をメンバー間で共有、レビューの依頼 - エクスポート機能:

PDF、Word、HTMLなどに出力可能

詳細解説(プルダウンで詳細解説が見られます)

文書やコードの作成と編集: プロンプトを入力して文書やコードを直接作成・編集できます。生成された内容はその場でリアルタイムに修正可能で、変更は自動的に保存されます。

Gemini Canvasの「直接作成・編集」機能とは?

GeminiのCanvas機能の最も基本的な使い方であり、Geminiに自分の考えを指示して文章やプログラムコードを書いていくことを意味します。

1. 「プロンプトを入力して文書やコードを直接作成・編集できます。」

- プロンプトを入力: まず、Geminiに「何をしてほしいか」を具体的な言葉で伝えます。これが「プロンプト」です。部下(特に会社の事情を十分に把握できていない新入社員)にあれこれ指示する感覚に近いです。

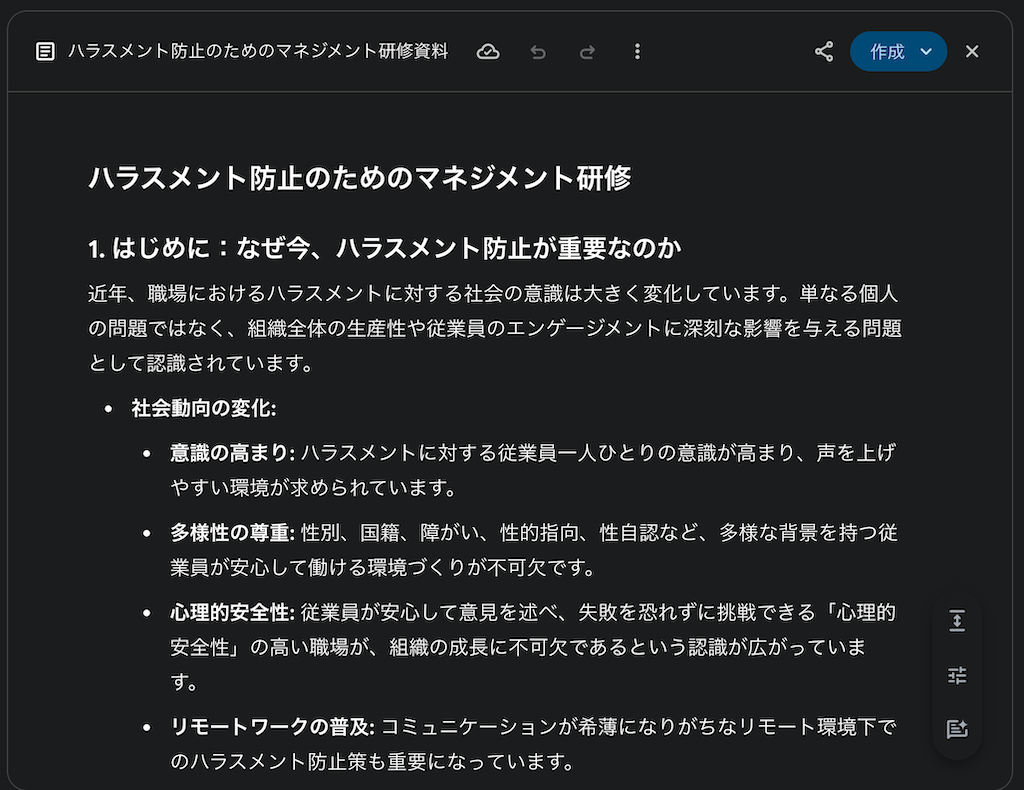

例)最新の社会動向と法改正の動きを踏まえ、マネジメント層がハラスメント防止において果たすべき役割と責任を明確にし、具体的な行動を促すための社内教育資料を作成してください。 - 関連資料の添付:構想中の企画やアイディアの断片的な情報でもPDFファイルやパワポファイルとして作成してあれば、Geminiにアップロードすることでプロンプトを補うこともできます。

- 文書やコードの生成: 入力したプロンプトに基づいて、Geminiが自動的に文章でアウトラインを生成する、またはプログラムコードの「たたき台」を生成し、Canvasという作業スペースに表示します。

Geminiは、ユーザーが与えるプロンプトの具体性や意図を読み取って、最も適切だと判断した形式で出力します。

- 文章でアウトラインが示される場:

・漠然としたテーマや内容を指示した場合。

・スライドの構成や内容を詰める段階だとGeminiが判断した場合。

・デザインや具体的な実装よりも、まず大まかな内容や流れを把握したいという意図が読み取れる場合。など

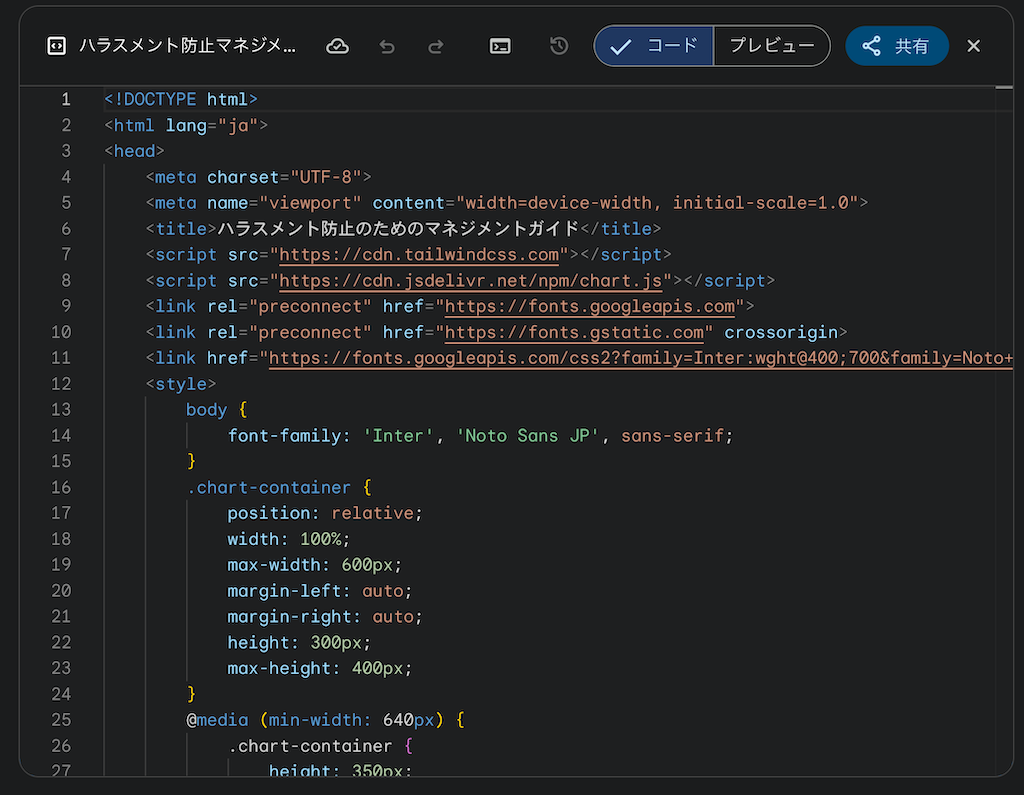

- コードが出力される場合:

・スライドのデザインや機能の実装に直接関わる指示だとGeminiが判断した場合。

・既にスライドの内容がある程度決まっており、具体的な視覚表現やインタラクティブな要素を求めているという意図が読み取れる場合。など

- 直接作成・編集: 生成された内容がCanvasに表示されたら、それを直接、その場で編集できます。ただし、コードで出力された場合は、HTMLコードを直接編集する必要があるので、大幅な修正を行うときはGeminiに修正指示をだしたほうが簡単です。

2. 「生成された内容はその場でリアルタイムに修正可能で、変更は自動的に保存されます。」

- リアルタイム修正: Geminiが生成した内容を見て、「ここはもっとこうしたい」「この表現を変えたい」と思ったら、すぐにその場で修正できます。先に説明したように、文章で

- 共同作業の感覚: コードに修正を加えると、Geminiはその変更を理解し、その後の生成内容に反映させたり、さらに良い提案をしてくれたりすることもあります。

- 自動保存: 作業中に「保存」ボタンを押す必要はありません。修正した内容は、Canvas上で自動的に保存されていきます。これにより、作業の中断やデータの損失を心配する必要はありません。

まとめると、この機能は…

- Geminiがプロンプトに従って文章やコードの「下書き」を作成。

- それを自分の手で、自由にhtmlコードを編集・加筆修正できる。

- 変更は自動的に保存される。

これにより、ゼロから何かを始める手間が省け、Geminiの力を借りて効率的に、かつ自分の意図を反映させながらコンテンツを作成できるようになります。完全に自動化することはできませんが、慣れてくればかなりの資料作成の下書きを自動化できます。

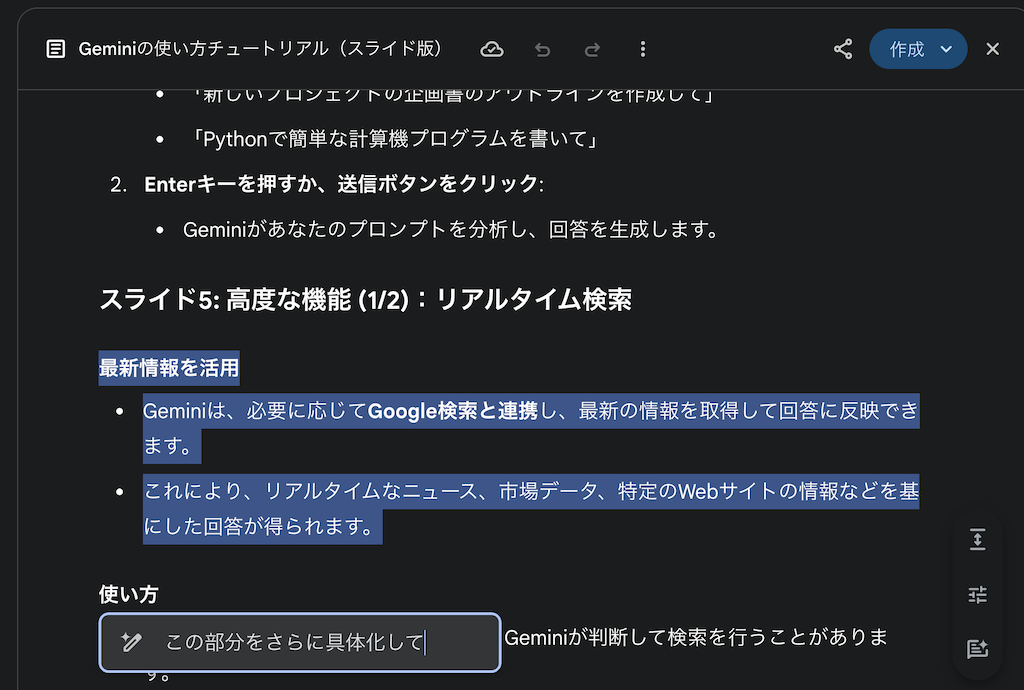

Geminiによる編集支援: 編集したい箇所を選択し、Geminiに指示して部分的に編集をリクエストできます。文章の「長さを変更」(非常に短め、短めなど)や「トーンを変更」(カジュアル、フォーマルなど)といったクイック編集機能も利用できます。

Gemini Canvasの「編集支援」機能とは?

この機能は、自分が書いた文章やGeminiが生成した文章に対して、Geminiが「編集者」のように手伝ってくれる機能です。文章全体を書き直すのではなく、「ここだけ直してほしい」という具体的な指示をGeminiに出すことができます。

1. 「編集したい箇所を選択し、Geminiに指示して部分的に編集をリクエストできます。」

これは、文章の中で「この部分だけを変えたい」と思ったときに、その部分をマウスでドラッグして選択し、その後Geminiに具体的な指示を出すことができる、ということです。

例:

- 元の文章: 「当社の新製品は、市場に大きな影響を与える可能性を秘めています。」

- 自分のアイディア: 「『大きな影響を与える可能性を秘めています』という部分を、もっと具体的にしたい。」

- 操作:

- 「最新情報を活用」の部分をマウスで選択(ハイライト)します。

- 選択した状態で、Geminiに「この部分を更に具体化して」と指示します。

- Geminiの応答例: 「当社の新製品は、顧客の課題を解決し、競合他社にない革新的な体験を提供することで、市場シェアを拡大するでしょう。」

コードの確認とプレビュー: HTMLやReactなどのウェブアプリのコードを生成し、その場でプレビュー表示してデザインや動作を確認できます。エラーやログの確認も可能です。

Gemini Canvasの「コードの確認とプレビュー」機能とは?

この機能は、Geminiにウェブアプリケーション(ウェブサイトやウェブサービス)のコードを生成させた際に、そのコードが実際にどのように表示され、どのように動作するのかを、Canvasの中でリアルタイムに確認できるという非常に便利な機能です。

1. 「HTMLやReactなどのウェブアプリのコードを生成し、その場でプレビュー表示してデザインや動作を確認できます。」

- コードの生成: 「こんなウェブページを作りたい」「こんな機能を持つコンポーネントが欲しい」といったプロンプトをGeminiに入力すると、Geminiはそれに応じたHTML、CSS、JavaScript(Reactなど)のコードを生成します。

- その場でプレビュー表示: 生成されたコードはCanvas上に表示されますが、それと同時に、そのコードが実際にブラウザでどのように見えるか、どのように動くかという「プレビュー画面」もCanvas内に表示されます。

- 例えば、HTMLでボタンを生成したら、コードだけでなく、実際にクリックできるボタンがプレビュー画面に現れます。

- Reactでインタラクティブなコンポーネントを生成したら、そのコンポーネントが実際に操作できる状態で表示されます。

- デザインや動作の確認: このプレビュー機能があることで、コードを別の開発環境にコピー&ペーストして実行しなくても、その場で即座に以下のようなことを確認できます。

- デザイン: 色、レイアウト、フォント、画像の配置などが意図通りか。

- 動作: ボタンがクリックできるか、入力フォームが機能するか、アニメーションが滑らかかなど、インタラクティブな要素が正しく動くか。

2. 「エラーやログの確認も可能です。」

- 開発者にとっての利点: コードを書く際には、しばしばエラーが発生したり、予期せぬ動作をすることがあります。この機能では、プレビューと同時に、コードの実行中に発生したエラーメッセージや、開発者が意図的に出力したログ(プログラムの途中経過を確認するためのメッセージ)も確認することができます。

- 問題の特定と修正: エラーやログを確認できることで、何が問題でコードが正しく動かないのか、どこを修正すれば良いのかを素早く特定し、その場で修正作業を進めることができます。

まとめると、この機能は…

- Geminiが生成したウェブアプリのコードを、すぐにその場で動く状態で見られる。

- 見た目(デザイン)や動き(動作)をリアルタイムにチェックできる。

- コードの問題点(エラーやログ)もその場で確認し、修正できる。

これにより、ウェブアプリ開発の試行錯誤のサイクルが大幅に短縮され、効率的にプロトタイプを作成したり、アイデアを形にしたりすることが可能になります。プログラミングの専門家でなくても、直感的にウェブアプリの「見た目」と「動き」を試しながら調整できるため、非常に強力なツールと言えます。

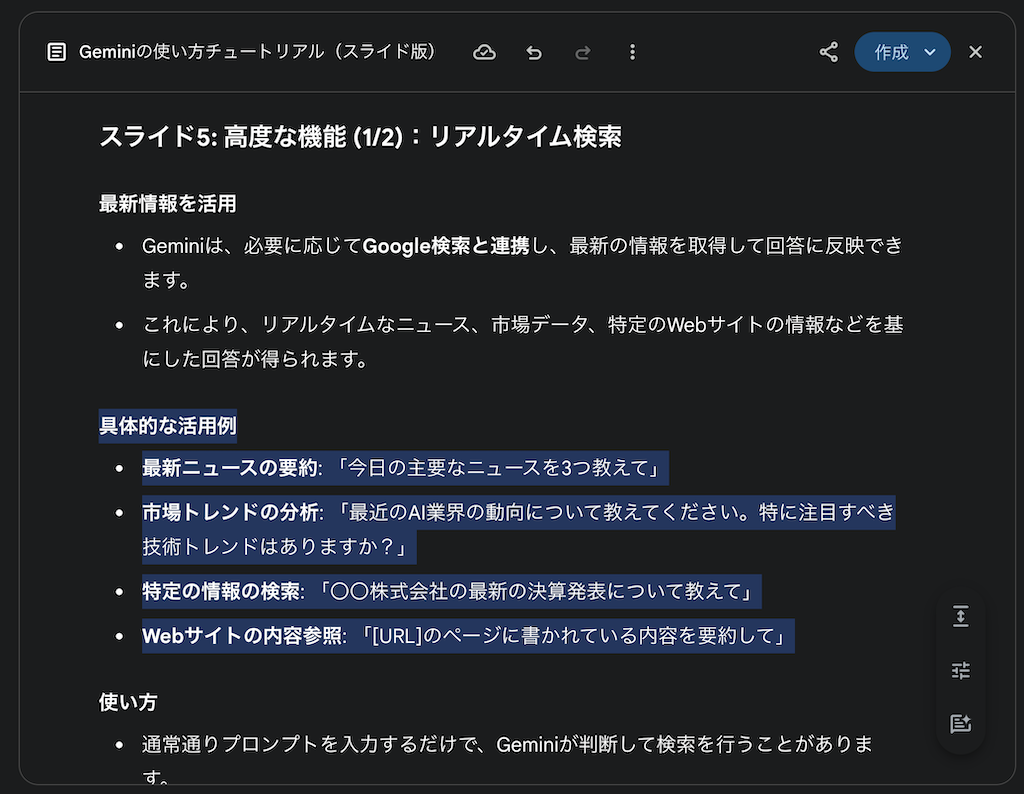

「作成」ボタンによるコンテンツ変換: Canvas機能の右上に「作成」ボタンが追加され、Canvas上にある文章を「ウェブページ」「インフォグラフィック」「クイズ」「音声概要(ポッドキャスト風音声コンテンツ)」にワンクリックで変換できます。これにより、これまでプロンプトで指示する必要があった作業が不要になり、誰でも簡単に利用できるようになりました。

Gemini Canvasの「作成」ボタンによるコンテンツ変換機能とは?

この機能は、Canvas上で自分が作成したり、Geminiが生成したりした文章や情報を、たったワンクリックで、全く異なる形式のコンテンツに変換してくれる画期的な機能です。

通常、Geminiに「この文章をウェブページにして」「このデータでインフォグラフィックを作って」と指示する場合、具体的なプロンプト(指示文)を考えて入力する必要があります。しかし、この「作成」ボタンを使えば、その手間が省け、直感的な操作でプロフェッショナルなコンテンツが生成できるようになります。

1. 「Canvas機能の右上に「作成」ボタンが追加され、Canvas上にある文章を様々な形式にワンクリックで変換できます。」

- 「作成」ボタンの登場: Canvasの作業スペースの右上隅に、新しい「作成」というボタンが追加されました。

- ワンクリック変換: 自分ががCanvas上にまとめた情報(例えば、あるプロジェクトの概要説明文や、調査結果のテキストなど)がある状態で、この「作成」ボタンをクリックすると、以下のような複数の変換オプションが表示されます。

- ウェブページ: 自分の文章を基に、すぐに公開できるようなウェブページのHTMLコードやデザイン案を生成します。

- インフォグラフィック: 複雑な情報やデータを、視覚的に分かりやすい図やグラフを多用したインフォグラフィック(情報図)に変換します。

- テスト: 文章の内容を理解度チェックのためのクイズ問題に自動生成します。

- 音声概要(ポッドキャスト風音声コンテンツ): 文章の要点を、まるでポッドキャストのような音声コンテンツとして生成します。

- 「ワンクリック」の利便性: これらの変換は、それぞれのオプションを選ぶだけで、Geminiが自動的に最適な形式でコンテンツを生成してくれます。

2. 「これにより、これまでプロンプトで指示する必要があった作業が不要になり、誰でも簡単に利用できるようになりました。」

- プロンプト思考からの解放: 以前は「どのような構成で、どんな要素を含めて、どんなデザインでウェブページを作ってほしいか」といった詳細なプロンプトを考える必要がありました。しかし、「作成」ボタンは、その「思考」と「指示」のプロセスをGeminiが肩代わりしてくれるため、コンテンツの「元ネタ」を用意するだけでよくなります。

- 利用の敷居が低下: プロンプトの書き方に慣れていない人や、Geminiの出力形式について詳しくない人でも、直感的に「ウェブページが欲しい」「クイズを作りたい」といった目的を選べば、Geminiが自動で最適な形にしてくれるため、誰でも簡単に高度なコンテンツ作成ができるようになりました。

まとめると、この機能は…

- Canvas上の情報を、ボタン一つで多様な形式(ウェブページ、インフォグラフィック、クイズ、音声)に変換できる。

- 複雑なプロンプトを考える手間が省け、誰でも直感的に高度なコンテンツ生成が可能になった。

これにより、ビジネスにおける情報発信、教育コンテンツの作成、マーケティング資料の制作など、様々な場面でコンテンツ制作のスピードと質を劇的に向上させることができます。

バージョン履歴機能: 修正を加えた際に、上の矢印ボタンで前のバージョンに戻すことが可能です。

Gemini Canvasの「バージョン履歴機能」とは?

この機能は、Canvas上で文章やコードを編集している際に、過去に行った修正を記録しておき、いつでもその時点の状態に戻せるようにするものです。

まるで、文書作成ソフトの「元に戻す(Undo)」機能が、もっと強力になって、過去の様々な「時点」を選んで戻れるようになったようなイメージです。

1. 「修正を加えた際に、上の矢印ボタンで前のバージョンに戻すことが可能です。」

- 自動的な記録: Canvas上でテキストを追加したり、削除したり、書式を変更したり、Geminiが内容を生成したりするたびに、その変更が自動的に「バージョン」として記録されていきます。特に意識して「保存」する必要はありません。

- 「上の矢印ボタン」: Canvasのインターフェース上部(通常はツールバーのような場所)に、左向きの「戻る」矢印ボタンや、右向きの「進む」矢印ボタン(または、履歴を表示するアイコン)が用意されています。

- 前のバージョンに戻す:

- 何かを間違って削除してしまったり、試した修正が気に入らなかったりした場合でも、この「戻る」矢印ボタンをクリックするだけで、直前の状態に瞬時に戻すことができます。

- さらに、単に「一つ前に戻る」だけでなく、履歴の一覧を表示して、数分前、数時間前、あるいは数日前の特定の時点のバージョンを選んで戻ることも可能です。これにより、途中で「やっぱりあの時のアイデアの方が良かった」と思ったときでも、簡単にその状態を復元できます。

この機能がなぜ便利なのか?

- 安心して試行錯誤できる: どんなに大胆な修正を試しても、気に入らなければすぐに元に戻せるので、失敗を恐れずに様々なアイデアを試すことができます。

- 作業の柔軟性が向上: 複数のアイデアを試したい場合でも、それぞれのバージョンを保存しておく必要がなく、後から簡単に比較検討できます。

- 共同作業での安全性: もしチームでCanvasを共有している場合でも、誰かが誤って重要な部分を削除してしまっても、この機能があれば簡単に復元できるため、共同作業の安全性が高まります。

「バージョン履歴機能」は、クリエイティブな作業や複雑な文書・コード作成において、非常に心強い味方となります。

テキストの書式設定: 太字、斜体、箇条書き、番号付きリストの作成や見出しスタイルの調整が可能です。

Gemini Canvasの「テキストの書式設定」機能とは?

この機能は、Canvas上で作成している文章の見た目を、より読みやすく、分かりやすく、そして美しく整えるための機能です。Wordなどの文書作成ソフトを使ったことがある方にはおなじみの機能で、Geminiが生成したテキストや自分が入力したテキストに、視覚的な装飾を加えることができます。

具体的には、以下のことができます。

- 太字 (Bold):

- 目的: 特定の単語やフレーズを強調したいときに使います。

- 例: 「重要なポイントはここです。」

- 効果: 読者の目を引き、その部分が特に伝えたい情報であることを示します。

- 斜体 (Italic):

- 目的: 引用、特定の用語、強調したいが太字ほど強くない場合などに使います。

- 例: 「これは新しいアプローチです。」

- 効果: 文章に変化をつけ、特定の箇所に注意を促します。

- 箇条書き (Bullet Points):

- 目的: 複数の項目を羅列する際に、整理して表示したいときに使います。順序に意味がない場合によく使われます。

- 例:

- 機能A

- 機能B

- 機能C

- 効果: 情報が簡潔にまとまり、一目で内容を把握しやすくなります。

- 番号付きリスト (Numbered List):

- 目的: 手順や順序がある項目を羅列する際に使います。

- 例:

- 最初のステップ

- 次のステップ

- 最後のステップ

- 効果: 読者に手順を追って理解してもらいやすく、情報の整理に役立ちます。

- 見出しスタイルの調整 (Heading Styles):

- 目的: 文章の構造を明確にし、内容の階層を示すために使います。通常、H1(大見出し)、H2(中見出し)、H3(小見出し)などがあります。

- 例:メインタイトル (H1)セクション1 (H2)サブセクション1.1 (H3)

- 効果: 文章全体が整理され、どこにどんな情報があるのかが分かりやすくなります。読者が目的の情報を探しやすくなるだけでなく、文章にメリハリが生まれます。

これらの書式設定機能は、Geminiが生成したテキストをそのまま使うだけでなく、自分が伝えたいメッセージをより効果的に、そしてプロフェッショナルに見せるために非常に役立ちます。Canvas上で直感的に操作できるため、デザインの知識がなくても簡単に利用できます。

共有機能: 作成したCanvasは右上の「共有」ボタンから共有できます。

Gemini Canvasの「共有機能」とは?

この機能は、Canvas上で作成した文書、コード、インフォグラフィックなどのコンテンツを、他の人と簡単に共有できるようにするものです。

まるでGoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートを共有するのと同じように、他の人が自分のCanvasを閲覧したり、一緒に編集したりできるようになります。

1. 「作成したCanvasは右上の「共有」ボタンから共有できます。」

- 「共有」ボタンの場所: Canvasの作業スペースの右上隅に、通常は「共有」と書かれたボタンや、共有アイコン(人の形をしたアイコンなど)が配置されています。

- 共有の開始: この「共有」ボタンをクリックすると、共有設定を行うための画面が表示されます。

共有設定でできること(一般的な共有機能と同様):

- リンクの取得: CanvasへのURLリンクを生成し、そのリンクを知っている人なら誰でもアクセスできるように設定できます。

- 特定のユーザーと共有: 相手のGoogleアカウントのメールアドレスを入力して、その特定の人だけと共有できます。

- アクセス権限の設定:

- 閲覧のみ: 相手はCanvasの内容を見ることしかできませんが、編集はできません。情報共有や確認のために使います。

- 編集可能: 相手もCanvasの内容を自由に修正したり、新しい情報を追加したりできます。共同で作業を進める場合に最適です。

- 共有の停止: いつでも共有設定を変更したり、共有を停止したりすることができます。

この機能がなぜ便利なのか?

- 共同作業の促進: チームメンバーや同僚とリアルタイムで同じCanvasを編集できるため、企画書、レポート、コードのレビューなどを効率的に共同で進めることができます。

- フィードバックの収集: 作成したコンテンツを共有し、閲覧権限を与えた相手からコメントやフィードバックをもらうことができます。

- 情報共有の簡素化: メールに添付したり、別のツールにコピー&ペーストしたりする手間なく、直接Canvasのリンクを送るだけで最新の情報を共有できます。

- プレゼンテーション: 共有リンクを使って、遠隔地のメンバーに自分の作業内容をリアルタイムで見せながら説明することも可能です。

「共有機能」は、Gemini Canvasを単なる個人の作業スペースとしてだけでなく、チームや組織内でのコラボレーションツールとして活用するために不可欠な機能です。

エクスポート機能: 完成した文書はGoogleドキュメントにエクスポートでき、PythonコードはGoogle Colaboratory (Colab) へ直接エクスポートできます。

Gemini Canvasの「エクスポート機能」とは?

この機能は、Canvas上で完成させたコンテンツ(文書やコード)を、Googleが提供する他の便利なツールに、簡単に「引っ越し」できるようにするものです。

Canvasは非常に強力な作業スペースですが、最終的な成果物を特定の形式で保存したり、別の環境でさらに高度な作業を行ったりしたい場合に、このエクスポート機能が役立ちます。

1. 「完成した文書はGoogleドキュメントにエクスポートできます。」

- 対象: Canvas上で作成したレポート、企画書、ブログ記事、プレスリリースなどの「文書」コンテンツ。

- エクスポート先: Googleドキュメント (Google Docs)

- 利点:

- 書式を保持: Canvasで設定した太字、箇条書き、見出しなどの書式が、Googleドキュメントにエクスポートされた際にもそのまま引き継がれます。そのため、再度書式を整える手間が省けます。

- Googleドキュメントの機能活用: Googleドキュメントにエクスポートすることで、より詳細な共同編集機能、コメント機能、変更履歴の管理、オフライン編集、PDFへの変換など、Googleドキュメントが持つ豊富な機能を活用できるようになります。

- 汎用性: Googleドキュメントは広く使われているため、他の人との共有や印刷、プレゼンテーション資料への組み込みなどが容易になります。

2. 「PythonコードはGoogle Colaboratory (Colab) へ直接エクスポートできます。」

- 対象: Canvas上で生成・編集したPythonのプログラムコード。

- エクスポート先: Google Colaboratory (Colab)

- 利点:

- 実行環境への直接移行: Colabは、Pythonコードをブラウザ上で実行できる開発環境です。Canvasで生成したコードをColabに直接エクスポートすることで、すぐにコードを実行して動作を確認したり、データを分析したり、機械学習モデルを動かしたりすることができます。

- 追加のライブラリやデータ: Colabは、データ分析や機械学習に必要な多くのPythonライブラリを標準で利用でき、Googleドライブと連携して大規模なデータセットを扱うことも可能です。Canvasで生成したコードをColabに持っていくことで、より複雑なプログラミング作業に進むことができます。

- 共有と共同作業: ColabのノートブックもGoogleドキュメントと同様に共有機能が充実しているため、他の開発者やデータサイエンティストとコードを共有し、共同で開発を進めることが容易になります。

まとめると、この機能は…

- Canvasで作成したコンテンツを、用途に応じて最適なGoogleツールにスムーズに移行できる。

- 文書はGoogleドキュメントで、コードはColabで、それぞれのツールの専門的な機能を最大限に活用できる。

- これにより、Canvasでのアイデア出しや初期作成から、最終的な成果物の完成、さらには共同作業までの一連の流れが効率化されます。

エクスポート機能は、Canvasで生まれたアイデアを、実用的な形に発展させるための重要な橋渡し役となります。

3. 企業におけるCanvasの具体的な活用方法

Canvasは、Google Workspaceとの連携が強化されており、スプレッドシート、スライド、ドキュメントといった主要ツールでの業務効率化をサポートします。

活用事例1:文書作成・編集の効率化

企業では、ブログ記事、レポート、企画書、メールの下書き、スピーチ原稿など、多種多様な文書作成が必要です。Canvasはこれらの文書作成を効率的にサポートします。

手順:

- Geminiにプロンプトを入力して文書の原案を生成させます。例えば、「新製品である新型EVのプレスリリースを作成してください」と指示します。

- 生成されたテキストはCanvasパネルにプレビュー表示され、誤字脱字の修正や表現の変更、書式設定を直接行えます。

- 必要に応じて、右側のボタンで文章の「長さの変更」や「トーンの変更」を調整できます。

- 内容が確定したら、右上の「Google ドキュメントにエクスポート」をクリックすると、書式を保持したままGoogleドキュメントに書き出されます。

応用: ドライブ内に保存されているファイルを参照して文書を自動作成することも可能です。

活用事例2:プレゼンテーション資料作成の革新

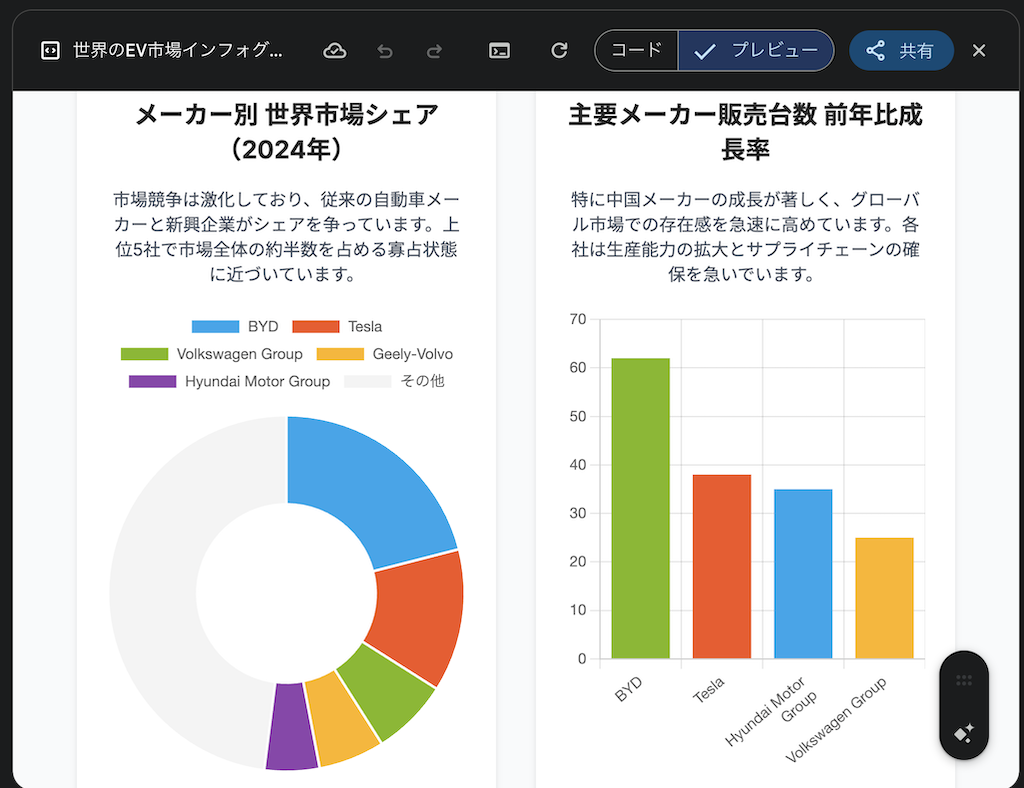

Canvasは、Googleスライドと連携してプレゼン資料作成の効率化に貢献し、提案資料の作成支援や、スライドデザインの自動化を可能にします。特に、インフォグラフィック作成に強みを発揮します。

課題とCanvasのメリット: 従来のGoogleスライドのAI生成機能は1枚ずつしか作成できないなど発展途上な面がありますが、Canvasは文章全体を基に複数のスライドで構成されたインフォグラフィックを一度に作成できます。デザインの知識がなくても、視覚的に分かりやすい資料を手軽に作成できます。

手順(インフォグラフィックの作成例):

- Geminiアプリを起動し、プロンプトを入力して「Canvas」ボタンを押します。

- Canvasが開いたら、下部の入力欄にインフォグラフィック化するためのプロンプトを入力します。単に「インフォグラフィックを作成して」と指示するだけでなく、以下のようにレイアウトや動きの指示を加えるのがポイントです。プロンプト例:

インフォグラフィックスでスライドを作成してください。 出力形式は以下の通りです。 ・HTMLで出力するUIは16:9の比率で作成してください。 ・スライドの様にページが送れるようなアニメーションを追加してください。 - スライド形式のインフォグラフィックが生成されます。画面の左右にあるボタンでページをめくることができます。

スライドデザインの参考として: スライド作成で難しいデザインや構成の考案も、Canvasを使えば大まかなデザイン案を自動で作成してくれます。生成されたデザインを叩き台として、自身の作業を効率化できます。

活用事例3:データ整理・分析・可視化の自動化

スプレッドシートでのデータ管理や分析は、Geminiを組み合わせることで大幅に効率化できます。

手順(YouTubeアナリティクス分析の例):

- YouTubeのアナリティクス情報(CSV形式など)をGeminiに添付します。

- 以下の指示を入力し、「Canvas」ボタンを押します。プロンプト例:

添付した資料の情報を分析してほしい。あと図にして欲しい。 添付資料をもとに、私が投稿したYouTube動画の中で、どの動画が一番視聴者の役に立っているか分析し、もし改善のアドバイスがあればお願いします。 また、視聴率が低い動画に関して、なぜ低かったのかアイデアがあれば教えてください。 - Canvasがアナリティクスデータの中身を見て分析し、動画別の視聴回数、総再生時間、クリック率、平均視聴時間などの図や傾向分析、改善アドバイスを提示してくれます。

応用: 月ごとの売上推移のグラフ化、表の傾向の要約、タスクの進捗率ごとの分類、担当者ごとの負荷可視化、収支バランスの確認、特定カテゴリの支出割合分析、例年の傾向からの収支予測など、幅広いデータ分析と可視化に活用できます。

活用事例4:プログラミング・簡単なツールの自動生成(Vibe Coding)

Canvasは、プログラミング言語の知識がなくても、自然言語で指示を出すだけでコードを生成し、新しいアプリケーションのプロトタイプや簡単なツールを自作することを可能にします。HTML、React、Pythonのコード生成が可能です。

手順(Googleフォーム自動生成の例):

- Geminiに以下の指示を入力し、「Canvas」ボタンを押します。プロンプト例:

Googleフォームを作りたい。 フォームに入れる内容は、会社名、役職、電話番号、セミナーに期待する期待度(星5つで評価)、最後に自由記述欄(メモをかけるように)とする。 これをGoogle Apps Scriptで作りたいので、そのソースコードを作成してほしい。 - CanvasがGoogle Apps Scriptのソースコードを生成します。

- 生成されたコードをGoogleスプレッドシートの「拡張機能」から「Apps Script」エディタに貼り付け、保存して実行することで、指示通りのGoogleフォームが作成されます。

応用: ウェブサイトのUI要素(例:メール購読フォーム)、サーバーサイドのPythonコード、既存ウェブサイトのUI再現など、幅広いコーディングニーズに対応できます。

活用事例5:複雑な情報の整理と図解

難解な資料や大量の情報を、視覚的に分かりやすい図やインフォグラフィックに変換してくれます。

手順(複雑なPDF資料の図解の例):

- 分かりにくいPDF資料をGeminiにアップロードします。

- 以下の指示を入力し、「Canvas」ボタンを押します。プロンプト例:

添付した資料がとても分かりにくいので、もっと分かりやすく図解して説明してほしい。 患者と病院、薬局との関係性や、それによってどういう未来が待っているのか、この施策自体がなぜ必要なのか、といった内容を全てまとめて図解してほしい。 - Canvasが、添付された資料の内容を要点にまとめ、視覚的に整理された図やインフォグラフィックとして出力します。

応用: 「Deep Research」機能と組み合わせることで、事前に広範で正確な情報を収集し、その後にCanvasで図解することで、信頼性の高い包括的な情報整理が可能です。

4. Canvasを効果的に活用するための注意点とポイント

Canvasは非常に便利なツールですが、最大限に活用するためにはいくつかの注意点とポイントがあります。

- データの正確性の確認: Geminiは入力されたデータを基に分析や要約を行いますが、出力された内容の正確性については、必ずご自身で確認が必要です。入力データに誤りがあると分析結果に影響が出るため、正確なデータを読み取りやすい形式で準備することが重要です。

- 機密情報の取り扱い: 個人情報や企業の機密情報など、センシティブな内容はGeminiに共有しないように注意しましょう。入力されたデータが学習され、意図しない形で活用される恐れがあるためです。ビジネスで利用する場合は、セキュリティ対策も考慮したプランの選択も重要です。

- 効果的なプロンプト作成: 期待する回答やアウトプットを得るためには、「何をどう伝えるか」というプロンプトの具体性が重要です。

- ペルソナを設定する: Geminiに「あなたはITフリーランスのキャリアアドバイザーです。30代前半のWebエンジニアに向けてアドバイスをしてください」のようにペルソナを設定することで、期待するトーンや専門性を持った回答が得られます。

- 背景事情を説明する: 指示内容の目的や背景事情を詳しく説明することで、より適切なアウトプットに近づきます。例:「明日の社内会議で使う資料のドラフトを作成したい。対象は非エンジニアの営業チーム」。

- 具体的に伝える: 箇条書きや表形式などの出力形式、提案してほしい数、必ず含めてほしい内容など、具体的な指示を出すことで、後工程がスムーズになります。例:「箇条書きで、Reactエンジニアに求められるスキルを5つリストアップしてください」。

- 回答に対して繰り返しフィードバックをする: 期待した回答が得られなかった場合は、「この文章のトーンをもう少しカジュアルにしてください」のように、繰り返しフィードバックを与えて精度を向上させましょう。

- 最終的な完成を目指さず、まずは「たたき台」として活用する: 最初から完璧なアウトプットを期待するのではなく、Geminiが生成した内容を「たたき台」として捉え、そこから修正を加えていくという考え方が重要です。人間はインプットするだけでは身につかないため、まずは実践し、「これをできるかも」「あれをできるかも」といったアイデアが浮かんだら、すぐに試してみることが大切です。

Canvasは、Geminiと協働することで、これまで時間や労力がかかっていた業務を劇的に効率化し、新たな価値創造を支援する強力なツールです。ぜひ日々の業務に取り入れ、その可能性を最大限に引き出してみてください。