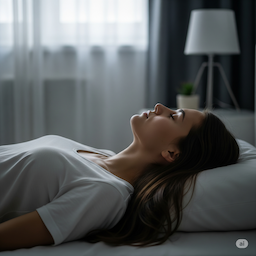

心身のリラックスと質の高い睡眠を手に入れる

仰向けで行う瞑想は、心身のリラックスを深め、特に睡眠の質を向上させるのに非常に有効です。寝る前に実践することで、スムーズな入眠を促し、より質の高い睡眠へと導くことができます。

ここでは、仰向けで行う瞑想の具体的なやり方と、その効果について解説します。

仰向けで行う瞑想:いつ行うのが効果的?

仰向けで行う瞑想は、特に就寝前に実践することで、その効果を最大限に引き出すことができます。

- 就寝前の15分~30分間: ベッドに入る少し前の時間帯が理想的です。この時間に行うことで、日中の興奮やストレスを鎮め、心身をリラックスモードへと切り替えることができます。

- 目が覚めてしまった時: 夜中に目が覚めてしまい、なかなか寝付けない時にも効果的です。無理に寝ようとせず、静かに瞑想を試みることで、自然な入眠を促します。

もちろん、心身のリラックスや集中力向上を目的とするなら、日中の休憩時間や気分転換にも取り入れることができます。しかし、睡眠の質向上を目的とする場合は、ぜひ就寝前の習慣として取り入れてみましょう。

仰向けで行う瞑想の準備とやり方

仰向けの姿勢で行う瞑想には、いくつかの種類があります。どの瞑想も、始める前に環境を整え、リラックスできる姿勢をとることが大切です。

準備

- 環境を整える:

- 部屋の照明を落とし、テレビや携帯など気が散るものを遠ざけ、静かな環境を作りましょう。

- アロマなどの香りは脳への刺激になる場合があるため、控えるのがおすすめです。

- 夜に行う場合は、調光した少し暗い環境で行うとスムーズな入眠につながります。

- 姿勢をとる:

- ベッドや布団に仰向けに寝転び、手足や腰の位置を調整し、全身の力を抜いてリラックスできる状態を保ちます。

- 足は肩幅程度に開き、手は体から少し離して手のひらを上向きにします。

- 顔の表情も緩めましょう。必要であれば、毛布などを掛けても良いでしょう。

瞑想の具体的なやり方

1. 基本的な瞑想

瞑想の基礎となるシンプルな方法です。

- 準備を整えたら、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、鼻から吐き出す穏やかな呼吸を続けます。

- 吸うときに優しくお腹が膨らみ、吐くときにおへそが大地へと沈んでいくのを感じます。全ての意識を呼吸に向けましょう。

- もし途中で頭に考えが浮かんだら、それを否定せず受け止め、またそっと呼吸に意識を戻します。

- 最初は3~5分から始め、慣れてきたら15~20分と徐々に時間を伸ばしていくのがおすすめです。

2. ボディスキャン瞑想

体の各部位に意識を向け、緊張を緩めていく瞑想法です。

- 基本的な瞑想の仰向けの姿勢で目を閉じ、ゆっくりと呼吸を繰り返します。

- 息を吐くたびに余分な力が抜けていくのを感じながら、足先から頭まで、または腕や足といった身体のパーツ一つ一つをスキャンするように意識を向けます(例:右手の親指、人差し指、中指…と順番に感じていきます)。

- もし体のどこかに違和感や力み、緊張が残っていれば、その場所にたっぷりと呼吸を送り届け、吐きながらその力みや緊張を手放します。

- 全身をスキャンできたら、身体全体を意識しながらゆっくりと呼吸を繰り返しましょう。途中で眠気を感じたらそのまま眠ってしまっても問題ありません。

3. 感謝瞑想

一日の終わりに、今日あった「良かったこと」や「感謝したいこと」を思い浮かべる瞑想です。

- ベッドや布団に寝て楽な姿勢をとり、目を閉じます。

- 頭の中で、些細なことでも構わないので、今日の「良かったこと」や「感謝したいこと」を順番に思い浮かべていきます。

4. ヨガニドラ (Yoga Nidra)

「寝たまま聞くだけ」で行う瞑想で、「眠りのヨガ」とも呼ばれます。ガイド付きで行われることが多く、深いリラックス状態へと導きます。

- 楽な姿勢で寝転び、必要であれば毛布などを掛け、のんびりとくつろぎます。軽く目を閉じ、足を肩幅程度に開き、手は体から少し離して手のひらを上向きにします。

- 「眠ることなく目が覚めていて私の声がとてもクリアに聞こえています」といった、「眠らない」という意図を心の中で確認します。

- 体の各パーツに意識を向ける: ぼんやりとでも、なんとなくでも、ただガイドの声を聞いているだけでも大丈夫です。体の右側、左側、背面、前面の各部位(親指から始まり、手、腕、肩、胴体、足など)に順番に意識を向け、緊張を緩めていきます。

- 澄み切った空気が全身を満たして巡り、不要なものが抜けていくイメージを持ちます。

- 深い静寂が全身を満たされる感覚を感じます。

- 最後に、最初の願いを再度3回心の中で唱え、その感覚が心と体の隅々まで染み渡るように感じます。

- 深呼吸を繰り返し、手足の指をゆっくりと動かし、必要であれば伸びをして、ゆっくりと横向きになり、起き上がってきます。

瞑想におすすめの呼吸法

呼吸に意識を向けることで、瞑想に集中しやすくなり、心が落ち着きリラックス効果が期待できます。

- 腹式呼吸法: 腹部を膨らませたりへこませたりする深い呼吸です。鼻からゆっくりと息を吸い込み、腹部が膨らむのを感じ、口または鼻からゆっくりと息を吐き、腹部がへこむのを感じます。

- 4・7・8呼吸法: 口を軽く開けて息を吐き切り、鼻から4秒間かけてゆっくりと息を吸い込み、7秒間その状態をキープし、口を軽く開けて8秒間かけてゆっくりと息を吐き出すプロセスを4回繰り返します。就寝前に行うことで、睡眠の質の向上も期待できます。

- 数息観: 静かに目を閉じ、息を吸いながら「1」、吐きながら「2」と心の中で数え、10まで数えたらまた1に戻すことを繰り返します。数を間違えたり、雑念が浮かんだ場合は再び1から始めます。

- ボックスブリージング: 4秒間かけてゆっくりと息を吸う、4秒間息を止める、4秒間かけてゆっくりと息を吐く、4秒間息を止める、というプロセスを繰り返します。吸う・止める・吐く・止めるという呼吸のリズムを意識することで、ストレス軽減や集中力向上につながります。

初心者向けのヒント

- 時間: 最初は5分からスタートし、慣れてきたら徐々に15分くらいまで伸ばしていくと良いでしょう。時間の感覚を掴むまでは、タイマーを使って時間を測るのがおすすめです。

- 雑念の扱い: 瞑想中にさまざまな雑念が浮かぶのは自然なことです。その都度、雑念を受け止めて「音」や「雑念」といったラベルを貼って意識の外に流し、そっと呼吸に意識を戻す練習を繰り返しましょう。

- ガイド付き瞑想の活用: 瞑想を始めたばかりのときは、YouTubeなどで提供されているガイド付き瞑想を活用するのがおすすめです。具体的な手順を説明してくれるため、考えすぎずに手軽に実践できます。有名なアプリにはHeadspace、Insight Timer、Calmなどがあります。

- 習慣化のコツ: 毎日続けようと気負いすぎず、「できない日があってもOK」という気持ちで、ゆるく続けることが習慣化のための大切なポイントです。1日1分からでも十分なので、まずは試してみてください。

仰向けで行う瞑想の効果

仰向けの姿勢で行う瞑想は、特に睡眠の質改善とストレス軽減に効果が期待できます。

- 睡眠の質の向上・不眠の解消

- 瞑想は、過度なストレスで活発になっている交感神経をリラックスさせ、心身を安らぎモードに導く副交感神経を優位にします。これにより自律神経が整い、睡眠の質が高まり、スムーズな入眠を促します。

- 寝る前に頭に浮かぶ不安やネガティブな感情、考えすぎ(デフォルトモード・ネットワーク、DMN)を抑制する効果があり、これが寝付きの改善に役立ちます。

- 研究により、マインドフルネス瞑想を実践した人は睡眠に対する満足感が向上し、短時間の睡眠でも睡眠の質や満足感が向上する傾向があることが示されています。

- ストレス軽減・心身のリラックス

- 瞑想は体内のリラクゼーション反応を誘発し、ストレスホルモンであるコルチゾール値を下げ、心拍数や血圧を下げるのに役立つとされています。

- 心の中の「雑念」を払拭し、「今」に集中できるようになることで、ストレスレベルが大きく減ります。

- 全身の緊張が抜け、深い静寂が体全体を満たされる感覚が得られます。

- 脳の休息・心のクリア化

- 瞑想は睡眠と同様に脳を休める作用があり、夜眠る時に脳内で会話が止まらない方にも有効です。

- 心を「無」の状態にしたり、心に浮かんだ雑念を払ったりすることで、心が澄み切った状態になります。

- 自己肯定感・幸福感の向上

- 感謝瞑想は穏やかでポジティブな気持ちを促進し、幸福感を高めて眠りにつける効果があります。

- ありのままの自分を受け入れ、感謝の気持ちを感じることで、自己肯定感を高めることができます。

- 集中力の向上

- 呼吸に意識を集中させ、雑念を排除する練習を繰り返すことで、日常生活における集中力も向上します。

- 瞑想の練習をした人は、日中の眠気が減少し、注意力を評価するテストでのミスが減少したという研究結果もあります。

もし瞑想が難しいと感じたら

- 瞑想時に息苦しさを感じる場合は、窓を開けて新鮮な空気を取り入れ、静かで落ち着いた環境を作りましょう。

- 呼吸の数を数えるなど、呼吸のリズムを意識すると息苦しさが軽減されることがあります。

- 背筋を伸ばし、胸が開く正しい姿勢を意識することも重要です。

- ヨガやピラティスといったゆっくりと深く呼吸する運動を取り入れることも、呼吸の改善や体の柔軟性につながります。特にピラティスは「動く瞑想」とも言われ、心身のリラックス効果が期待できます。

仰向けで行う瞑想は、気軽に始めやすく、心地よい眠りへと導くための強力なツールとなります。ぜひ、ご自身のライフスタイルに取り入れて、心身の健康を向上させていきましょう。